Me reviennent les paroles du choeur dans l’« Antigone » d’Anouilh : « Dans la tragédie, on est tranquille. D’abord, on est entre soi. On est tous innocents en somme !… Et puis, surtout, c’est reposant, la tragédie, parce qu’on sait qu’il n’y a plus d’espoir, le sale espoir ; qu’on est pris,...

Voir plus

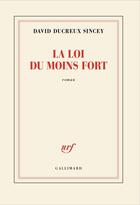

Me reviennent les paroles du choeur dans l’« Antigone » d’Anouilh : « Dans la tragédie, on est tranquille. D’abord, on est entre soi. On est tous innocents en somme !… Et puis, surtout, c’est reposant, la tragédie, parce qu’on sait qu’il n’y a plus d’espoir, le sale espoir ; qu’on est pris, qu’on est enfin pris comme un rat, avec tout le ciel sur son dos, et qu’on n’a plus qu’à crier, … , à gueuler à pleine voix ce qu’on avait à dire, qu’on n’avait jamais dit... » J’ai repensé à ces mots en lisant ce portrait du frère, alcoolique, mort à 38 ans.

Lui aussi pris comme un rat.

Ce texte m’a bouleversée.

J’ai entendu la voix de l’auteur, ses mots justes, précis, posés, exacts, à la recherche de la vérité, une vérité dont il a pensé un jour qu’il la connaissait, lui, peut-être même qu’au début du livre, il y croyait encore à cette vérité qui explique tout. Jusqu’à ce qu’il comprenne qu’il s’était trompé sur pas mal de choses. Jusqu’à ce qu’il comprenne qu’il ne savait pas.

Parler d’un frère mort, un frère qu’on n’a pas aimé, raconter comment il ne s’en est pas sorti, comment avec toute la violence qu’il subissait depuis l’enfance, l’indifférence, les rires moqueurs, l’absence d’amour, de reconnaissance, d’encouragement, il ne pouvait pas s’en sortir. Une tragédie. Terrible. Une tragédie des temps modernes. « Mon frère vivait dans la terreur que ma vie ne ressemble à la sienne. » Une famille où la mère se tait et où le père rabaisse constamment le gamin. On lui dit qu’il ne vaut rien. Qu’il se suicide, c’est son problème ! « La violence circulait entre nos corps, comme un flux, comme un courant électrique. » Un gamin qui se débat, qui cherche une porte de sortie, qui revient régulièrement chez ses parents pour dire qu’il a peut-être trouvé un boulot. Mais personne n’y croit. On lui ricane au nez. Alors il tente autre chose. Mais toutes ses tentatives échouent. Parce que, dans une tragédie, on a beau se débattre, on ne s’en sort pas. Cela s’appelle l’Injustice. Et les mots de l’auteur, comme un choeur qui se lamente : « et je suis tellement triste, tellement triste » me font pleurer.

« L’effondrement » est un livre somptueux, comme peut être somptueuse une tragédie dans sa pureté, sa force, le désastre qu’elle porte en elle dès les premières lignes. Le déterminisme social comme une malédiction, une infortune, une calamité qui ne lâche jamais prise, toujours rattrape, plane au-dessus de la tête comme les Érynies, riant de voir que l’abîme se rapproche. Pas la peine d’essayer de fuir. Comme dans les sables mouvants, plus l’on bouge, plus l’on s’enfonce. Alors, il faut se taire et rester à sa place. Mais le frère avait des rêves plus grands que lui.

Et la prise de conscience de l’auteur qu’il n’y a peut-être pas qu’une seule explication. Que la sociologie n’est pas suffisante, qu’il y a peut-être d’autres réponses, ailleurs. Et ces mots qui concluent l’oeuvre : « Encore une chose que je ne savais pas » et qui résonnent en nous comme les mots d’un enfant.

« L’effondrement » est un livre terrible et sublime.

LIRE AU LIT le blog